考古学における画期的発見、吉備真備直筆の書が北京で公開

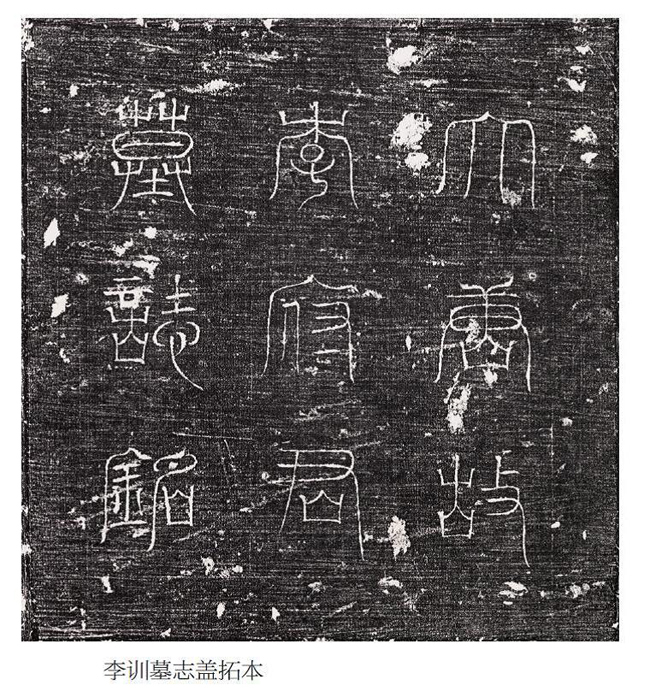

墓誌蓋の拓本

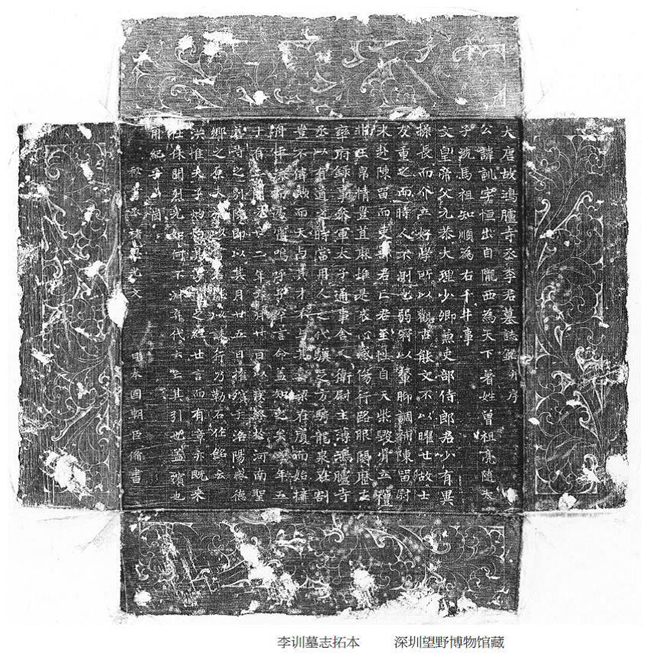

今回公開された「朝臣備」の筆そのものについては、氣賀澤教授は「唐代の書家、褚遂良の書法を色濃く受け継いでいることが認められる。褚遂良の書法は大変難しいが、吉備真備はほぼ習得、習熟していたことから、彼の在唐生活の姿勢や生活基盤などに理解が広がる」という見方を示しました。対して、閻館長は「唐代は書家を輩出した時代で、特定の書家の影響を強く受けたとは明確に断定できない。大変風格のある書で、独自の個性を放っている。また、墓誌が書かれた734年という年は、顔真卿がまだ26歳の若手だった。それと結びつけて考えると、『朝臣備』の書は奈良時代における日本の書の最高峰だと見て良いのかもしれない」と指摘しました。

■閻焔館長:更なる研究の広がりに期待

本を囲んでの関係者の記念写真

史料によりますと、吉備真備は695年、岡山県真備町の生まれ。生涯では二度にわたって唐に赴き、中でも1回目は716年に留学生として入唐し、墓誌を書いた734年10月に中国を離れ、帰国の途に着きます。奈良時代の日本では、政権中枢で政務を執り、文化人としての功績も高いものの、日本にはその筆跡を伝えるものは一切残っていないことから、今回の史料はその空白を埋める役割が期待されています。

なお、李訓墓誌は現在、中国では国家級文物データベースに登録されており、公開利用が可能になっています。閻館長は「これをきっかけに、唐代の東アジア交流史研究で両国の学者がもっと豊富な成果を発表することを願う」と今後の広がりに期待を寄せました。

今回の発表会は中華社会文化発展基金会が後援し、北京大学、陝西師範大学、日本の書道団体「瑞雲書道会」などの関係者が参加しました。