<北京冬季五輪>日本人学者・馬場公彦さんが開閉会式から読み取れた中国のいま

――「共に未来へ」が、北京冬季オリンピックのスローガンですが、馬場さんはその英語訳の冠詞に着眼して分析しているようですが……

英語訳「together for a shared future」では、冠詞が「a」で、「the」じゃないんですね。つまり、未来図というのは一つじゃないうえ、その未来はみんなが共に歩けるものでなければいけない、というメッセージが読み取れると思いました。

このスローガンが表示された後に、「世界を愛で満たそう」という曲に合わせて、若者達が思い思いの服を着て、横1列で手を取りながら歩いていきました。そして、モザイク写真のように、世界中のいろんな家族の場面、子供が笑っている場面が後ろのスクリーンにざっと流れていきました。「together for a shared future」を絵にしたものだと思いました。

■貧困脱却と小康社会の実現、SDGsに向かう中国も

――開会式では、河北省の山里からの子ども44人がギリシャ語で歌った「オリンピック賛歌」が大好評でしたが……

私も数あるシーンの中で、この合唱が一番感動的な場面でした。中国が2020年に完了した「第13期五カ年計画」で、絶対貧困からの脱却、そして小康社会の実現を宣言しました。つまり、14億人が貧困で苦しむことのない社会、取り残されるような田舎を作らないというような政策を実現したんですね。河北省の山里の子供達が北京の「鳥の巣」で歌ったプログラムはそういう社会への変化・発展を象徴するものだったとみています。

開会式総監督の張芸謀さんは、有名人ではなく、普通の人達を開閉会式の主役にしたところが今回の特徴でした。

――ところで、点火式はいかがでしたか。

正直、会場で見ていて、良く分からなかったですね(笑)。

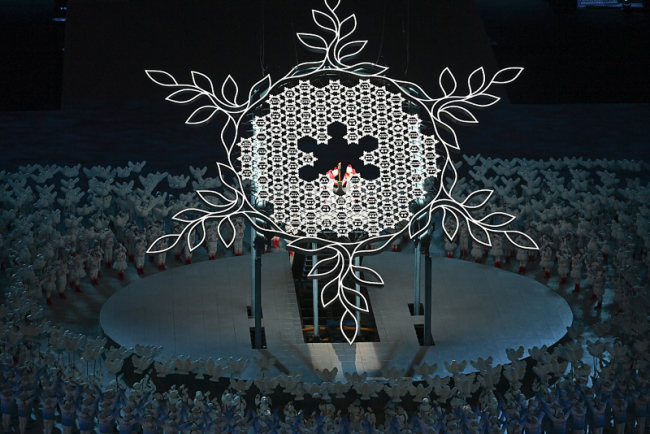

さあ、聖火ランナーが「鳥の巣」のフィールドを一周して、いよいよ聖火台、聖火台と言っても、雪の結晶ですが、階段を登っていって、さあ、いつ、どこに聖火台があるんだろう、どんな華々しい演出で、どんな大きな炎が立ち上るんだろう、というふうに、かたずを飲んで見ていたんですけれども、最後の最後まで、いつ聖火が点火するんだろうと分からなかったぐらいだったんですね(笑)。

雪の結晶の中心にトーチが据えられる、それだけだったんですね。テレビの実況中継なら解説で種明かしがされていたでしょうが、会場では本当にその意味がよくわからなくて。後で張芸謀監督のインタビューを見て知ったのは、「一本の小さな火を灯す」ことによって、低炭素社会を実現するということが示唆されていたんですね。

■日本人として心の琴線に触れたシーンも