中国社会に深く根ざすアートフェアを~「アート北京」董夢陽さんに聞く

――社会における「アート」の位置づけを再考したのですね。

社会は進歩し続けています。アートは決して資産家のためのものではありません。中国の農村は豊かになりつつあります。手元に資源があるのならば、それを農村を含む社会の隅々にまで届ける工夫が必要です。そう考えれば、物事はずいぶんシンプルになります。私たちの課題というのは、現代的な手段でより良いサービスをどう提供すればよいのか、ということです。それこそがアートの価値なのです。アートの価値というは、決して性急にお金に変えることではありません。確かにアートで稼ぐことはできます。しかし、それ以上にアートで心を養うべきです。これが今の中国社会に一番必要なものだと思います。

私が思うに、人々が心からアートを望むようになれば、より平和でより美しいものが求められる、より良い社会になると思います。アートの金銭的価値は決して否定しませんが、それ以上に心を養うことのほうがもっと大事で、決して本末転倒にしてはなりません。

「フォト北京」「Lost Home-Running」陳家剛2013年

■若者の成長を実感する15年世界の言語で中国を表現する時代に

――15年以上にわたって「アート北京」を開催してきて、中国社会の変化を感じますか?

率直に言いますと、中国はこれまで約200年にわたって戦乱があり、世界に遅れを取る状況が続いていました。そのような歴史的な負い目もあり、中国人にはある種の劣等感が見られます。西洋かぶれというか、西側から評価されたものは良いもので、そうでないものは良いとは言えない、というような風潮があります。それは言い換えれば、素直な気持ちで自分自身を見ることができていないことを意味します。

40年余りの改革開放を経て、教育が進歩し、国の扉がオープンになり、そうした中で教育を受け、知識を身に着けた人たちは、より自信を持てるようになっています。他人の好き嫌いを気にするよりも、自分自身の思いや心地良さを重んじるようになりました。自信というのは、まずは己を知ることからです。これは社会の進歩だと思います。

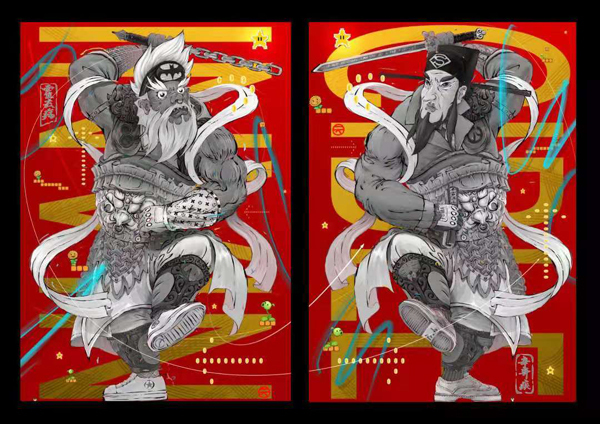

「中国潮」出展作品于楊「不可戦勝」2020年

今回のアートフェアには「中国潮」と題した、中国の要素を世界共通の言語で表現するという、留学経験のある若いアーティストたちによる企画展があります。彼らの絵は自信に満ち満ちています。古代中国の真似もしていなければ、西洋の模倣もしていません。自分の中に備蓄された知識に気づき、それを自在に表現したのです。

――海外の目には、中国のアート市場はバブリーな市場に映っているようです。これをどう思いますか。

確かに懸念すべき点はあります。アート教育が欠如し、ものさしが確立されないままにアートの金銭的価値が先走りすれば、市場の混乱を招きます。こうした状況を解決できるのは「教育」しかないでしょう。中国には、今日ほど富への思いが強い時代はなかったはずです。一代で富を築いた人が大勢現れ、多くの人がそれを真似したいと願っています。そういう意味で、いまの中国は未曾有の歴史的時期にあります。私はそうした中でも、決して本質を忘れてはならず、スピードを落として、何が大事なもので、どうすれば本当の価値を生み出せるかをゆっくり考えるべきだと思います。

「殊途同帰」(行く道は違えども、最後には同じ所に帰着する)という昔からの言葉があります。この言葉のように、物事というものは必ず本来なるべき姿になるものと、私は信じています。

アートは人類の共通言語だとよく言われていますが、私はアート自体が共通言語なのではなく、真心と誠実さをベースとする創作が、おのずと世界との意思疎通を実現させるのだと思っています。

藤田嗣治「玫瑰少女」1959年